Warenwirtschaft

Wie behält ein Unternehmen den Überblick über tausende Produkte? Was steckt hinter Begriffen wie Warenwirtschaft, Warenwirtschaftssystem (WWS) oder Lagerverwaltung?

In diesem Artikel erfahren Sie nicht nur, was genau sich hinter dem Begriff verbirgt, sondern auch, wie typische Prozesse ablaufen, welche Rolle moderne Systeme spielen und welche Kennzahlen wichtig sind.

Dieser Artikel zeigt Ihnen, welche Aufgaben die Warenwirtschaft und insbesondere ein Warenwirtschafssystem übernimmt, welche Vorteile sie bietet und wie sie in der Praxis zum Einsatz kommen. Wir beleuchten den Kreislauf der Warenwirtschaft – von Einkauf über Lagerung bis Versand –, zeigen Unterschiede zum ERP-System und erläutern, warum eine gut organisierte Warenwirtschaft für Unternehmen jeder Größe von großer Bedeutung ist.

Verständlich, praxisnah und systematisch erklärt.

Oder suchen Sie nach ...

Warenwirtschaft einfach erklärt

Unternehmen behalten den Überblick darüber, welche Artikel sie wann, wie viel und wo vorrätig haben. Eine Warenwirtschaft ermöglicht, dass benötigte Waren rechtzeitig eingekauft, gelagert und weiterverkauft werden. Ziel ist es, weder zu viel noch zu wenig auf Lager zu haben, damit Lieferungen reibungslos ablaufen und keine Engpässe entstehen.

Ein Beispiel: Ein Einzelhändler muss regelmäßig wissen, wie viele Produkte noch im Regal oder im Lager liegen, ob Nachschub gebraucht wird und wann eine neue Bestellung sinnvoll ist. Mithilfe der Warenwirtschaft kann er das koordinieren: entweder mit Listen, Excel oder professioneller Software.

Definition Warenwirtschaft

Warenwirtschaft bezeichnet alle Prozesse, die den Warenfluss innerhalb eines Unternehmens steuern: von der Beschaffung über die Lagerung bis hin zum Verkauf oder Versand von Gütern. Die Warenwirtschaft ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensorganisation und unterstützt bei Planung, Kontrolle und Verwaltung von Beständen. Sie sorgt für reibungslose Abläufe in Einkauf, Lagerhaltung und Vertrieb und schafft die Grundlage für wirtschaftliches Arbeiten. In vielen Fällen wird die Warenwirtschaft durch ein Warenwirtschaftssystem (WaWi) digital abgebildet.

Anders als der Begriff „Materialwirtschaft“, der sich eher auf Rohstoffe und Produktionsmaterialien bezieht, umfasst die Warenwirtschaft auch Handelsgüter, Ersatzteile und fertige Produkte – also alle Waren, die ein Unternehmen beschafft, lagert, verarbeitet oder vertreibt.

Ziele der Warenwirtschaft

Die Zielsetzung der Warenwirtschaft wirkt bereichsübergreifend. Je nach Abteilung stehen unterschiedliche Schwerpunkte im Vordergrund: Die Geschäftsführung richtet den Fokus häufig auf Versorgungssicherheit und Gesamtkosten, während der Einkauf auf Beschaffungseffizienz zielt, die Lagerhaltung auf Bestandsoptimierung achtet und der Vertrieb zuverlässige Lieferzusagen benötigt. Die Warenwirtschaft dient hier als gemeinsamer Ordnungsrahmen, der diese unterschiedlichen Perspektiven integriert und aufeinander abstimmt.

Grundsätzlich lassen sich drei zentrale Zielkategorien unterscheiden:

1. Versorgungssicherheit

Ein zentrales Ziel der Warenwirtschaft ist es, dafür zu sorgen, dass alle benötigten Waren und Materialien jederzeit verfügbar sind und zwar genau dann, wenn sie gebraucht werden. Das gilt für Rohstoffe in der Produktion, Artikel im Verkauf oder auch Ersatzteile im Service. Dabei kommt es nicht nur auf die richtige Menge an, sondern auch auf Qualität und Lieferfähigkeit. Die Warenwirtschaft hilft Unternehmen, Engpässe frühzeitig zu erkennen, Nachschub rechtzeitig zu organisieren und so Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. Das erhöht die Zuverlässigkeit gegenüber Kunden und sichert die Abläufe im Tagesgeschäft.

2. Wirtschaftlichkeit

Die wirtschaftliche Steuerung des Warenflusses ist ein weiteres zentrales Ziel. Gemeint ist damit: Kosten sparen, ohne auf Versorgungssicherheit zu verzichten. Eine durchdachte Warenwirtschaft vermeidet unnötige Lagerbestände, reduziert Lagerkosten und beschleunigt Prozesse im Einkauf und Verkauf. Auch die Kapitalbindung – also Geld, das in ungenutzter Ware steckt – wird minimiert. Durch automatisierte Nachbestellungen, optimierte Bestellmengen und verlässliche Daten lässt sich der Ressourceneinsatz gezielt steuern. Das verbessert die betriebswirtschaftliche Gesamtbilanz.

3. Rationalisierung

Rationalisierung bedeutet in der Warenwirtschaft: Prozesse vereinfachen, Abläufe beschleunigen und Fehler vermeiden. Ziel ist es, wiederkehrende Tätigkeiten (wie z.B. das Buchen von Lagerbewegungen, das Erstellen von Bestellungen oder das Nachverfolgen von Lieferungen) möglichst automatisch und fehlerfrei abzuwickeln. Moderne Warenwirtschaftssysteme spielen dabei eine wichtige Rolle. Mitarbeitende können sich so auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren.

Kreislauf der Warenwirtschaft

Die Warenwirtschaft folgt in vielen Unternehmen einem wiederkehrenden Kreislauf, der den physischen und administrativen Weg von Produkten abbildet: von der Beschaffung bis zum Versand. Dieser Ablauf ist unabhängig von der eingesetzten Software und beschreibt die grundlegenden Abläufe im betrieblichen Alltag.

-

1

Einkauf

Der klassische Warenwirtschaftskreislauf beginnt mit dem Einkauf. Das Unternehmen identifiziert den Bedarf, holt Angebote ein und bestellt Ware.

-

2

Wareneingang

Hier werden die Artikel geprüft, erfasst und eingelagert.

-

3

Produktion

In Industrieunternehmen oder im Handwerk werden nun Rohstoffe oder Halbfertigprodukte weiterverarbeitet.

-

4

Verkauf

Kundenbestellungen werden aufgenommen, geprüft und zur Auslieferung vorbereitet. Vertrieb und Lager nutzen aktuelle Bestandsdaten.

-

5

Warenausgang

Bestelle Produkt werden kommissioniert, verpackt, versendet und buchhalterisch erfasst.

Alle Phasen sind miteinander verbunden und bauen logisch aufeinander auf. Gleichzeitig ist der Kreislauf offen für Rückmeldungen: Retouren, Reklamationen oder Nachbestellungen führen zurück zu vorherigen Prozessschritten – ein dynamisches System, das sich laufend anpasst.

Aufgaben der Warenwirtschaft

Bedarfsplanung & Bedarfsermittlung

- Ziel: Engpässe vermeiden und die Versorgung sicherstellen

- Systematische Ermittlung des Material- und Warenbedarfs

- Berücksichtigung von Verkaufszahlen, Produktionsplänen oder saisonalen Schwankungen

Beschaffung & Einkauf

- Koordination von Bestellungen

- Auswahl geeigneter Lieferanten

- Angebotsvergleiche

- Überwachung von Lieferterminen

Wareneingang & Qualitätskontrolle

- Prüfung gelieferter Waren hinsichtlich Menge und Qualität

- Abgleich mit Bestellungen

- Dokumentation aller Einbuchungen

- Systematische Einlagerung nach erfolgreicher Kontrolle

Lagerhaltung & Bestandsführung

- Verwaltung von Lagerplätzen

- Laufende Bestandspflege

- Buchung von Ein- und Ausgängen

- Durchführung von Inventuren

Warenausgang & Versandabwicklung

- Organisation der Auslagerung

- Kommissionierung und Versandsteuerung

- Erstellung von Lieferscheinen und Versandpapieren

- Anbindung an Logistikdienstleister

Artikel- & Stammdatenpflege

Pflege und Aktualisierung von Artikelinformationen wie:

- Bezeichnungen

- Einheiten

- Preise

- Mindestbestände oder Warengruppen

Steuerung & Kontrolle

- Überwachung relevanter Kennzahlen wie Lagerumschlag, Lieferfähigkeit oder Reichweiten

- Analysen für das Einkaufs- und Bestandscontrolling

- Datenbasis für Planungs- und Entscheidungsprozesse

Kennzahlen der Warenwirtschaft

Die wichtigsten Kennzahlen der Warenwirtschaft helfen, Bestände aktiv zu steuern. Sie machen sichtbar, ob Waren effizient bewegt werden, ob Kapital sinnvoll eingesetzt wird und ob Kunden zuverlässig beliefert werden können.

- Lagerumschlaghäufigkeit

Die Lagerumschlagshäufigkeit ist eine zentrale Größe. Sie beschreibt, wie oft der gesamte Lagerbestand innerhalb eines bestimmten Zeitraums (meist ein Jahr) verkauft oder verbraucht wird. Ein hoher Wert zeigt, dass die Waren schnell durchlaufen und damit wenig Kapital im Lager gebunden ist. Ein niedriger Wert weist dagegen auf langsame Umschläge hin: Die Waren liegen lange im Regal, verursachen Kosten und könnten an Wert verlieren. - Durchschnittliche Lagerdauer

Die durchschnittliche Lagerdauer gibt in Tagen an, wie lange ein Artikel durchschnittlich im Lager bleibt, bevor er verkauft oder verbraucht wird. Je kürzer die Lagerdauer, desto flexibler und wirtschaftlicher ist das Unternehmen. Je länger, desto größer das Risiko von Überalterung oder Verderb. - Meldebestand & Sicherheitsbestand

Der Meldebestand ist der Punkt, an dem eine neue Bestellung ausgelöst werden muss, damit die Ware rechtzeitig wieder verfügbar ist. Der Sicherheitsbestand funktioniert wie ein Notfallpuffer: Er wird nur dann angetastet, wenn unerwartet viel nachgefragt wird oder Lieferungen verspätet eintreffen. - Bestandsreichweite

Die Bestandsreichweite zeigt, wie lange der aktuelle Vorrat unter normalen Verbrauchsbedingungen ausreicht. Sie wird meist in Tagen angegeben und hilft Disponenten, den richtigen Zeitpunkt für Nachbestellungen zu bestimmen. - Lagerkostensatz

Der Lagerkostensatz fasst zusammen, welche Kosten pro Artikel oder pro Lagerwert entstehen – etwa für Miete, Energie, Personal oder gebundenes Kapital. Er macht damit sichtbar, wie teuer das Vorhalten von Waren wirklich ist. - Servicegrad

Der Servicegrad misst, wie viele Kundenaufträge vollständig und pünktlich bedient werden können. Ein hoher Servicegrad steht für Lieferfähigkeit und Kundenzufriedenheit. Ein niedriger Wert bedeutet Engpässe, Verzögerungen und letztlich auch Wettbewerbsnachteile.

Dokumente der Warenwirtschaft

Im Warenkreislauf entstehen zahlreiche, ganz unterschiedliche Dokumente. Neben ihrer praktischen Rolle im Ablauf erfüllen Dokumente auch rechtliche und organisatorische Funktionen. Manche sind gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für Nachweise gegenüber Behörden, andere strukturieren vor allem die internen Prozesse. Seit der Digitalisierung der Warenwirtschaft gehören auch Dokumentarten wie Reports oder Zahlungsavise zum Standard.

Die folgende Übersicht zeigt, welche Belege eine Rolle spielen und welchen konkreten Nutzen sie für das Unternehmen haben:

Dokument

Bedeutung & Nutzen

Bedarfsanforderung (BANF)

- Interne Meldung von Waren- oder Materialbedarf

- Transparenz über Bedarfe

- Vermeidung unnötiger oder doppelter Bestellungen

Rahmenvertrag / Abrufauftrag

- Strategische Vereinbarung mit Lieferanten für wiederkehrende Bedarfe

- Bessere Konditionen

- Weniger Verwaltungsaufwand

- Planbare Versorgung

Bestellung

- Verbindlicher Auftrag an den Lieferanten

- Rechtssicherheit

- Klare Mengen- und Preisvereinbarung

Auftragsbestätigung

- Rückmeldung des Lieferanten über Liefertermin und Konditionen

- Planungssicherheit

- Absicherung gegen Missverständnisse

Lieferschein

- Begleitdokument der Lieferung

- Basis für Wareneingangsprüfung

- Kontrolle der Liefermenge

- Nachweis für Lieferungen

Wareneingangsprotokoll / Qualitätsprüfung

- Dokumentiert Vollständigkeit und Qualität der Ware

- Sicherstellung, dass nur einwandfreie Ware ins Lager gebucht wird

Wareneingangsbuchung

- Verbuchung der Lieferung im Warenwirtschaftssystem

- Bestandsaktualisierung

- Grundlage für Rechnungsprüfung

Eingangsrechnung

- Zahlungsanforderung des Lieferanten

- Buchhaltungsgrundlage

- Nachweis für Steuer und Finanzen

Umlagerungsauftrag

- Beleg für Lagerbewegungen zwischen Standorten oder Abteilungen

- Transparenz über interne Warenflüsse

- Vermeidung von „Bestandslöchern“

Inventurliste

- Erfassung von Soll- und Ist-Beständen

- Gesetzliche Pflicht

- Basis für Bewertung & Bilanz

Kundenauftrag

- Bestellung durch den Kunden

- Startsignal für Auftragsbearbeitung

- Grundlage für Lieferkette

Kommissionierschein

- Interne Anweisung für das Lager zur Entnahme der Ware

- Verhindert Falschlieferungen

- Beschleunigt Auftragsabwicklung

Retourenschein

- Abwicklung von Rücksendungen

- Transparente Rückbuchungen

- Saubere Reklamationsbearbeitung

Ausgangsrechnung

- Abrechnung an den Kunden

- Rechtliche Grundlage für Zahlungseingang

Zahlungsavis

- Mitteilung über Zahlung an Lieferanten oder Zahlungseingang vom Kunden

- Transparenz in der Finanzabwicklung

- Erleichtert Abstimmungen

Statistische Reports

- z.B. Lagerumschlag, Renner-Penner, Lieferzeiten

- Auswertungen aus dem Warenwirtschaftssystem

- Steuerung von Sortiment, Lagerbeständen und Liquidität

Formen der Warenwirtschaft

Historische Entwicklung

Die Ursprünge der Warenwirtschaft reichen zurück in Zeiten handschriftlicher Lagerbücher, in denen Wareneingänge und -ausgänge manuell dokumentiert wurden. Mit dem Aufkommen elektronischer Datenverarbeitung in den 1970er- und 1980er-Jahren entwickelten sich erste digitale Lagerverwaltungsprogramme, zunächst als Insellösungen auf lokalen Rechnern. In dieser Zeit war auch die Access Warenwirtschaft durchaus üblich.

In den 1990er-Jahren wurden diese Programme zunehmend komplexer und um Funktionen wie Einkauf, Vertrieb und Bestandsführung erweitert. Heutige Warenwirtschaftssysteme sind meist modulare, vernetzte Anwendungen, die sich flexibel an die Unternehmensgröße und Branche anpassen lassen – oft auch als Bestandteil größerer ERP-Systeme.

Warenwirtschaft im Unternehmen organsisieren

Die Warenwirtschaft kann auf unterschiedliche Weise organisiert werden. Welche Variante sinnvoll ist, hängt stark von Unternehmensgröße, Prozesskomplexität und Ressourcen ab. Gesetzlich Veränderungen wie beispielweise die E-Rechnungspflicht sind häufig nur noch mit einer digitalen Warenwirtschaft abbildbar. Die folgende Übersicht stellt die beiden gängigen Ansätze (traditionelle Warenwirtschaft mit Excel oder Papier vs. digitale Warenwirtschaft mit einem ERP-System) gegenüber und zeigt, in welchen Situationen sie typischerweise eingesetzt werden.

Aspekt

Traditionelle Verfahren (Papier, Excel)

Digitale Warenwirtschaft (WaWi-System)

Arbeitsweise

Bestände und Belege werden manuell gepflegt

Zentrale Software, in der alle Warenbewegungen automatisch erfasst und verarbeitet werden

Vorteile

- Geringe Kosten und Einstiegshürden

- Einfach verständlich

- Für kleine Betriebe ausreichend

- Zentrale Datenbasis

- Geringere Fehlerquote

- Auswertungen in Echtzeit

- Belege & Prozesse automatisiert

Nachteile

- Hoher Aufwand

- Hohe Fehleranfälligkeit

- Keine Echtzeit-Transparenz

- Abhängig von einzelnen Mitarbeitern

- Höhere Investitionskosten

- Einarbeitung & Schulung notwendig

- Komplexer in der Einführung

Einsatzgebiet

Kleinere Unternehmen mit überschaubarem Warenfluss und wenigen Mitarbeitern

Mittelständische und große Unternehmen mit komplexen Prozessen, mehreren Lagern oder hohem Warenumschlag

Charakter

Reaktiv, personenabhängig, stark auf Vertrauen und manuelle Kontrolle angewiesen

Proaktiv, automatisiert, abteilungsübergreifend vernetzt und skalierbar

Definition: Was ist ein Warenwirtschaftssystem?

Ein Warenwirtschaftssystem (WWS) ist eine Softwarelösung zur digitalen Abbildung, Steuerung und Kontrolle aller Warenströme in einem Unternehmen. Es erfasst, verwaltet und dokumentiert Informationen zu Einkauf, Lagerhaltung, Verkauf sowie zur Bewegung von Waren innerhalb und außerhalb des Betriebs. Ziel ist es, jederzeit einen genauen Überblick über Bestände, Artikelbewegungen und Lieferprozesse zu ermöglichen.

Warenwirtschaftssysteme unterstützen Unternehmen dabei, ihre Lagerbestände zu optimieren, Lieferketten effizient zu gestalten und betriebliche Ressourcen gezielt einzusetzen. Sie gehören damit zu den grundlegenden Werkzeugen der operativen Unternehmensführung – besonders im Handel, im E-Commerce, in der Logistik und im produzierenden Gewerbe.

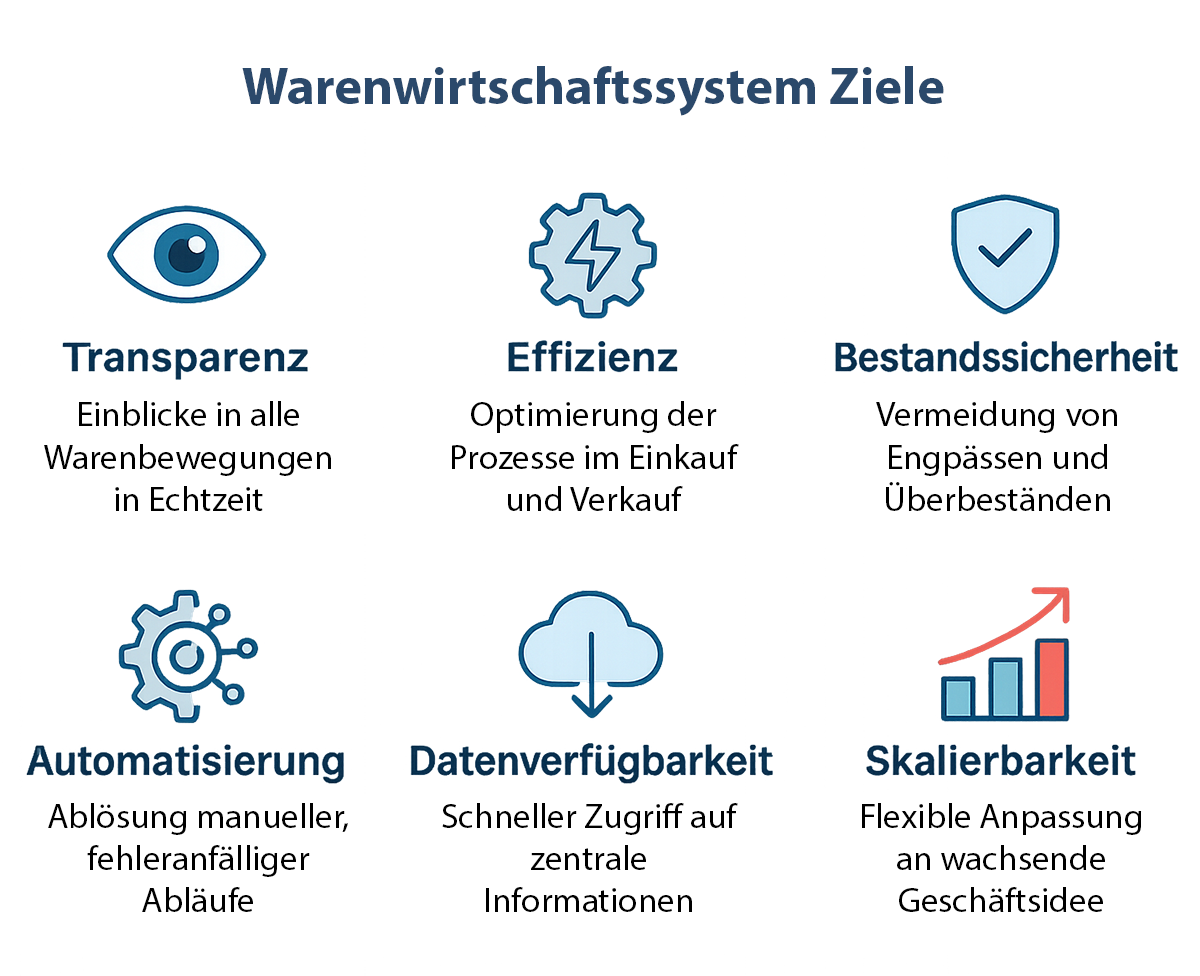

Warenwirtschaftssystem Ziele

Ein Warenwirtschaftssystem hat das Ziel, die Abläufe im Unternehmen praktisch zu unterstützen. Es ist auf den Betrieb ausgerichtet und legt fest, wie die Aufgaben der Warenwirtschaft effizient umgesetzt werden. Konkret ergeben sich daraus folgende Ziele:

Hauptfunktionen

Ein Warenwirtschaftssystem ist in mehrere voneinander abgegrenzte Funktionsbereiche unterteilt, die jeweils einen bestimmten Teil der Warenprozesse im Unternehmen abbilden. Dabei steht eine möglichst hohe Standardisierung im Fokus: Alle Daten und Bewegungen folgen definierten Regeln, sind miteinander verknüpft und jederzeit maschinell nachvollziehbar.

Die Funktionsbereiche werden innerhalb der Warenwirtschaftssoftware häufig als Module bezeichnet. Diese Module orientieren sich an realen Abläufen der unternehmensinternen Warensteuerung und ermöglichen eine systematische, regelbasierte Verarbeitung aller Vorgänge. Dazu gehören zum Beispiel der Umgang mit Lagerbeständen, der Einkauf oder die Verwaltung von Artikeldaten.

Jeder dieser Bereiche ist technisch gesehen ein eigenes Funktionsmodul. Das bedeutet: Eine Warenwirtschafssoftware ist nicht als ein einziges, festes System konstruiert, sondern besteht aus Bausteinen, die sich je nach Bedarf kombinieren oder erweitern lassen. So können Unternehmen gezielt mit einem kleinen Funktionsumfang starten und das System später anpassen oder ausbauen.

Die klare Trennung der Aufgabenbereiche sorgt für Transparenz und dafür, dass alle Vorgänge sauber dokumentiert und automatisch verarbeitet werden können.

Lagerverwaltung

Das WWS dokumentiert sämtliche Lagerbewegungen – von der Einlagerung über Umlagerungen bis hin zur Auslagerung von Artikeln. Dabei können auch mehrere Lagerorte, Mindestbestände oder Lagerplatzsysteme berücksichtigt werden. Ziel ist eine transparente und lückenlose Nachverfolgung der physischen Warenbewegung.

Bestandsführung

Eine der Kernfunktionen ist die permanente Bestandskontrolle. Das System zeigt in Echtzeit an, wie viele Stück eines Artikels verfügbar, reserviert oder bereits bestellt sind und vermeidet damit Überbestände, Fehlmengen und Engpässe. Diese Funktion leistet einen wesentlichen Beitrag zur Liquiditätssicherung und Kundenzufriedenheit.

Einkauf & Verkauf

Die Bestellabwicklung ist ein Herzstück des WWS: vom Angebotsvergleich über die Bestellung bis zur Bewertung der Lieferanten. Im Vertrieb wird der Verkaufsprozess abgebildet – von der Angebotserstellung bis zur Rechnung. Automatisierte Prozesse, wie Nachbestellvorschläge oder Preisberechnungen, unterstützen im Arbeitsalltag.

Wareneingang und -ausgang

Das System dokumentiert jede Warenbewegung mit Zeitstempel, Mengen- und Artikelangaben. Beim Wareneingang erfolgt z.B. ein automatischer Abgleich mit der Bestellung; beim Warenausgang wird der Bestand aktualisiert und ggf. eine Rechnung generiert. Es entsteht ein revisionssicheres Bewegungsprotokoll.

Artikel- und Lieferantenverwaltung

Jede Ware wird im System als Artikel mit eindeutiger Nummer und umfassenden Stammdaten erfasst – inklusive Beschreibung, Kategorie, Preisen, Lieferzeiten und Lagerort. Auch Lieferanten werden zentral verwaltet: mit Kontaktinformationen, Zahlungsbedingungen, Rabattstaffeln und Bewertungskriterien.

Einfluss auf Prozesse

Die Arbeit mit einem Warenwirtschaftssystem verändert die organisatorische Abwicklung sämtlicher Prozesse in einem Unternehmen. Abläufe, die zuvor manuell, papierbasiert oder abteilungsintern gesteuert wurden, werden durch das System in standardisierte, digital unterstützte Prozessketten überführt. Einzelne Arbeitsschritte – wie Buchungen, Übergaben oder Datenerfassungen – erfolgen nicht mehr isoliert, sondern sind technisch miteinander verknüpft. Dadurch entsteht eine klare Ablaufstruktur. Prozesszustände, Bearbeitungsstände und Transaktionen lassen sich im System erfassen und dokumentieren. Das verändert nicht nur den Ablauf selbst, sondern auch die interne Zusammenarbeit: Aufgabenverteilungen, Schnittstellen und zeitliche Abfolgen werden durch das System mitgesteuert und sind übergreifend nachvollziehbar.

Eine Warenwirtschaftssoftware erfüllt dabei zahlreiche Anforderungen des jeweiligen Unternehmens, wobei der Fokus der Software-Lösung auf einem effizienten Ablauf und der maximalen Unterstützung der Mitarbeitenden im Alltag liegt.

Prozessarten

Beispiele

Warenprozesse

Prozesse, denen ein physischer Warenfluss zugrunde liegt.

- Kommissionieren

- Transportieren

- Entladen

- Einlagern

Dispositionsprozesse

Prozesse, die nicht direkt die Ware betreffen, aber durch Warenbewegungen oder -bedarfe ausgelöst werden.

- Warenbestellung

- Rechnungseingang

- Rechnungsprüfung

- Erstellung von Lieferscheinen

Abrechnungsprozesse

Prozesse, die eine Veränderung von Geldwerten oder Kosten zur Folge haben.

Veränderung von Einkaufs- oder Verkaufspreisen und -konditionen

Informations- und Planungsprozesse

Prozesse, die Informationen aus anderen Abläufen aufnehmen, auswerten und nutzen.

Statistiken und Analysen für die Kontrolle und Planung, z.B. Bestände und Umsätze

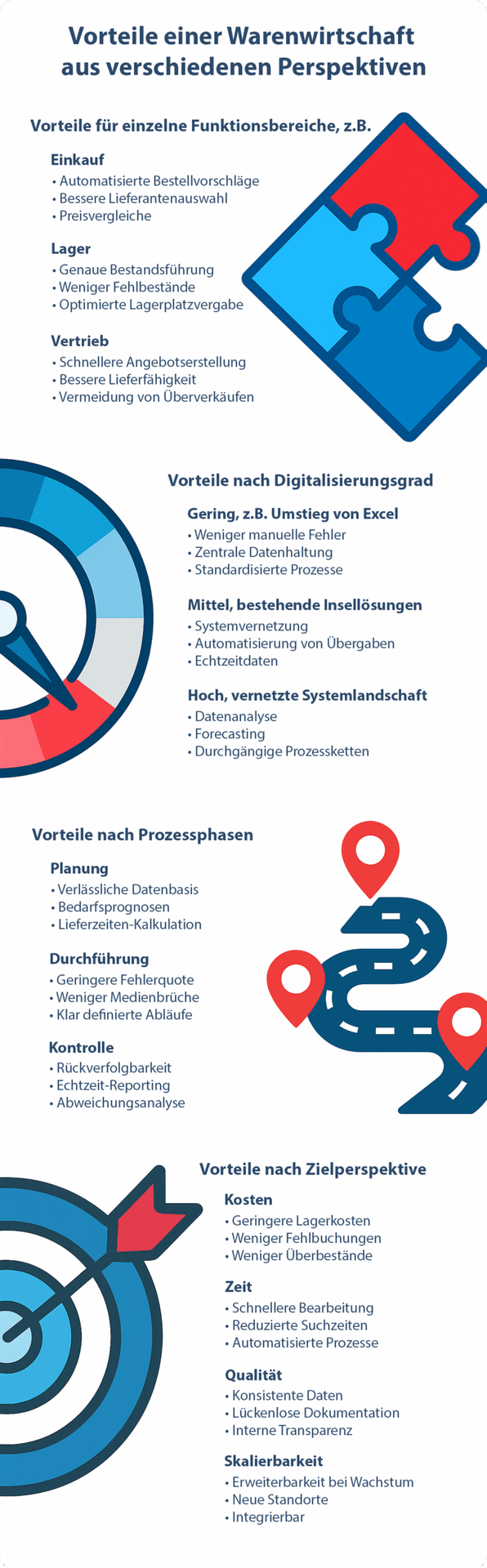

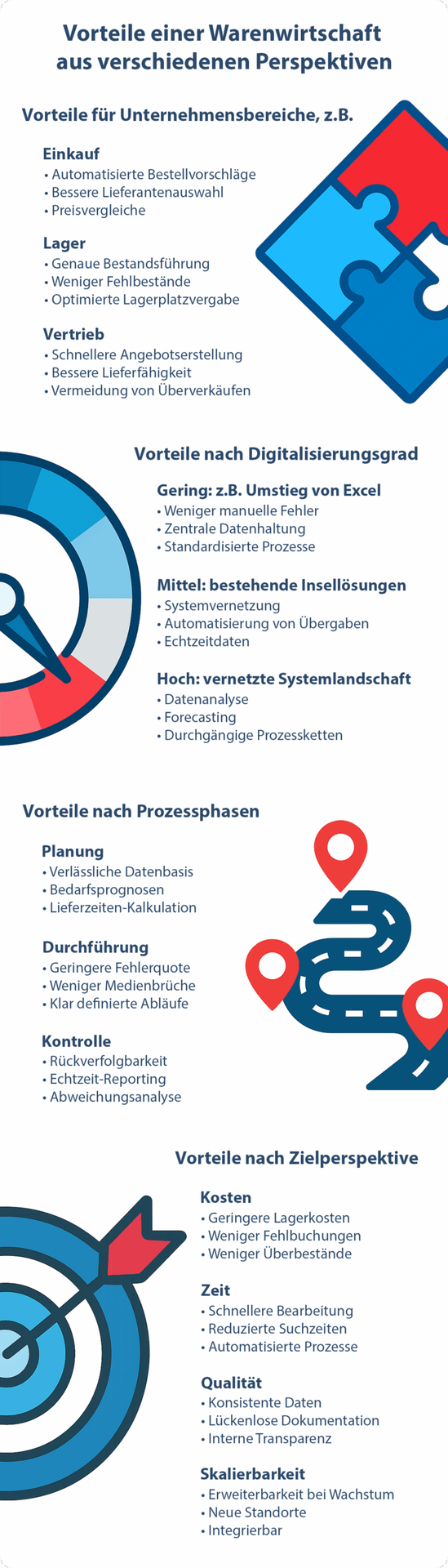

Vorteile

Ein gut eingesetztes und auf ein Unternehmen zugeschnittenes Warenwirtschaftssystem bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile, die sich direkt auf Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit auswirken.

Neben den offensichtlichen Vorteile, wie Echtzeit-Transparenz, optimierte Bestände durch automatische Nachbestellung und reduzierter Verwaltungsaufwand dank Prozessautomatisierung, stecken die Vorteile häufig im Detail.

Spezifische Vorteile

Je nach Unternehmensgröße zeigt sich der Nutzen in unterschiedlicher Ausprägung:

- Kleinere Unternehmen profitieren vor allem von der Entlastung bei wiederkehrenden Aufgaben, wie der Bestandskontrolle oder der Belegerstellung. Hier steht meist der Wunsch nach Übersicht, Fehlervermeidung und einem geringeren Verwaltungsaufwand im Vordergrund, besonders aufgrund von begrenzten personellen Ressourcen.

- Mittelständische Unternehmen benötigen in der Regel eine stärkere Vernetzung zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen. Ein Warenwirtschaftssystem für den Mittelstand wirkt vor allem durch die bessere Koordination von Einkauf, Lager, Vertrieb und Buchhaltung positiv aus. Auch das Wachstum lässt sich strukturierter begleiten, da Prozesse skalierbar und systemgestützt ausgebaut werden können.

- Größere Unternehmen und Konzerne setzen Warenwirtschaftssysteme häufig in Verbindung mit weiteren Systemen (z.B. ERP, CRM, Produktionsplanung) ein. Der Fokus liegt auf der nahtlosen Integration über Abteilungs- oder Standortgrenzen hinweg. Besonders wichtig sind hier Auswertungsmöglichkeiten, Schnittstellenfähigkeit und die Einhaltung von Compliance-Vorgaben. In solchen Umgebungen trägt die Warenwirtschaft zur Absicherung komplexer Lieferketten und zur Steuerung großer Warenvolumina bei.

Auch branchenabhängig ergeben sich unterschiedliche Schwerpunkte:

- Im stationären Einzelhandel steht meist die Anbindung an Kassensysteme, die Kontrolle von Sortimentsbewegungen sowie die schnelle Nachbestellung im Vordergrund. Hier ermöglicht ein WWS eine enge Verzahnung von Verkauf, Lager und Einkauf in Echtzeit.

- Im Onlinehandel (E-Commerce) sind vor allem automatisierte Prozesse zur Auftragsabwicklung entscheidend. Durch Schnittstellen zu Shop-Systemen, Zahlungsdienstleistern und Versanddienstleistern sorgt ein WWS für durchgängige, skalierbare Abläufe.

- Der Großhandel profitiert insbesondere von der Verwaltung großer Artikelmengen, der Abbildung komplexer Preisstrukturen (z.B. Staffelpreise, Rabatte) und der Möglichkeit, mehrere Lagerorte systemgestützt zu koordinieren. Ein Warenwirtschaftssystem für den Großhandel ist meist ein wichtiger Schritt in der eigenen Digitalisierung.

- In der Logistikbranche spielen Funktionen zur Lagerbewegung, Kommissionierung und Sendungsverfolgung eine zentrale Rolle. Hier bietet das Warenwirtschaftssystem die Grundlage für die Planung, Steuerung und Dokumentation des physischen Warenflusses.

- Produzierende Unternehmen nutzen WWS oft in Verbindung mit Fertigungssteuerung oder Materialwirtschaft. Vorteile einer WaWi für Unternehmen mit Produktion ergeben sich hier durch die strukturierte Planung von Materialbedarfen, transparente Lagerbewegungen und eine genaue Rückverfolgbarkeit verwendeter Komponenten.

Arten von Warenwirtschaftssystemen

Warenwirtschaftssysteme unterscheiden sich nicht nur in ihrem Funktionsumfang, sondern auch hinsichtlich ihrer technischen Umsetzung und Zielgruppenorientierung. Je nach Unternehmensgröße, Branche und digitalem Reifegrad kommen unterschiedliche Systemarten zum Einsatz.

Einfache Lösungen / Freeware

Für kleine Unternehmen, Start-ups oder Einzelunternehmer bieten sich häufig einfache Warenwirtschaftslösungen an, die grundlegende Funktionen wie Artikelverwaltung, Bestandsführung und einfache Belegerstellung abdecken. Viele dieser Systeme sind als Freeware oder in günstigen Einstiegspaketen verfügbar und lassen sich ohne tiefgreifende IT-Kenntnisse bedienen. Sie eignen sich gut für den Einstieg in die Digitalisierung, stoßen jedoch bei steigenden Anforderungen schnell an ihre Grenzen.

Branchenspezifische Systeme

Einige Anbieter haben sich auf branchenspezifische Warenwirtschaftssysteme spezialisiert. Diese Lösungen berücksichtigen die besonderen Anforderungen bestimmter Wirtschaftszweige – etwa spezielle Lagervorschriften im Lebensmittelhandel, Seriennummernverfolgung in der Elektronikbranche oder Variantenmanagement im Textilhandel. Der Vorteil: Die Software ist meist bereits auf typische Arbeitsabläufe und rechtliche Rahmenbedingungen der jeweiligen Branche abgestimmt.

Cloudbasierte vs. On-Premise-Warenwirtschaftssysteme

Technisch lassen sich WWS grob in zwei Kategorien einteilen: Cloudbasierte Systeme und On-Premise-Systeme. Die Wahl des passenden Systems hängt von verschiedenen Faktoren ab – unter anderem vom Budget, der IT-Kompetenz im Unternehmen, dem gewünschten Funktionsumfang und den Anforderungen an Datenschutz und Skalierbarkeit.

Cloudbasierte Systeme (SaaS)

On-Premise-Systeme

Hier wird die Software lokal auf den eigenen Servern oder Rechnern installiert und betrieben. Diese Variante bietet mehr Kontrolle über Daten und Infrastruktur, erfordert jedoch höhere Investitionen in IT-Ressourcen und Wartung. Sie wird oft von größeren oder sicherheitskritischen Unternehmen bevorzugt.

Darüber hinaus lassen sich Systeme auch anhand ihrer Anbindbarkeit an Drittsysteme voneinander unterscheiden:

Offenes Warenwirtschaftssystem

Ein offenes Warenwirtschaftssystem besteht aus verschiedenen Modulen, die nicht alle zur gleichen Stamm-Software gehören müssen. Faktisch geht es darum, dass das Programm über Schnittstellen oder APIs (Application Programming Interfaces) mit anderen Software-Anwendungen oder Systemen verbunden werden kann.

Offene System verleihen Unternehmen insoweit Flexibilität, als dass sie spezifische Anpassungen sowie Erweiterungen ermöglichen. Mit der passenden Schnittstelle können offene WWS direkt mit anderen Systemen kommunizieren und Daten austauschen.

Geschlossenes Warenwirtschaftssystem

Ein geschlossenes System fasst die Prozesse eines Unternehmens in einer Software zusammen. Der wesentliche Unterschied zum offenen System besteht also darin, dass keine Drittsysteme über Schnittstellen an die Software angebunden werden können. Vorgänge wie Ein- und Verkauf, Disposition, Lagerung etc., befinden sich innerhalb eines geschlossenen Systems.

Integriertes Warenwirtschaftssystem

Ein integriertes und ein geschlossenes Warenwirtschaftssystem unterscheidet sich nicht wesentlich voneinander: Sie weisen die gleichen Funktionalitäten und Module auf und die warenwirtschaftlichen Prozesse sind in einer zentralen Software abgebildet. Zusätzlich dazu gibt es allerdings bei einer integrierten Warenwirtschaft eine fest eingebundene Schnittstellen zu Dritt-Systemen, wie Webshops, Marktplätzen, Rechnungswesen und weiteren. Der entscheidende Vorteil besteht darin, dass die Warenwirtschaft die gesamte Prozesskette abbilden kann, die Anbindung jedoch durch Standardschnittstellen weniger Aufwand bedeutet und das Fehlerpotential bei der Implementierung minimiert wird.

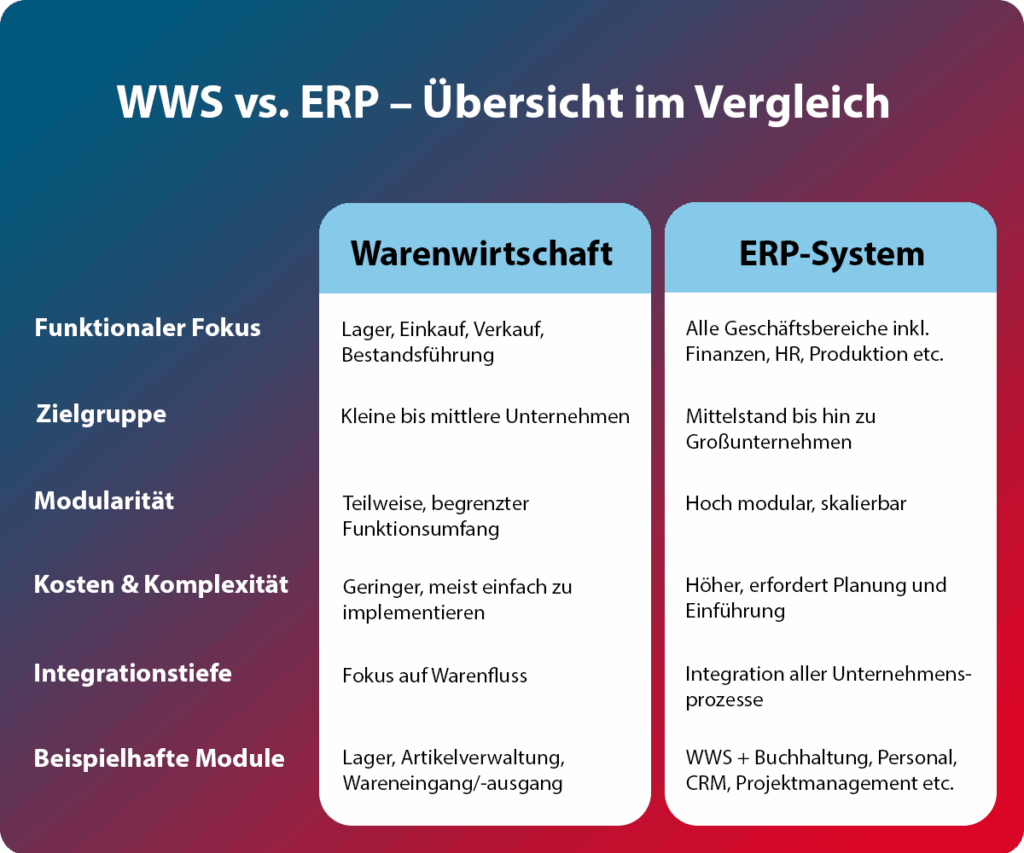

Unterschied zwischen Warenwirtschaft und ERP-System

Zwischen den Themen Warenwirtschaft und ERP-System bestehen klare Unterschiede im Umfang, in der Zielsetzung und im Einsatzbereich.

Die Warenwirtschaft konzentriert sich vorrangig auf die operativen Abläufe rund um den Warenfluss wie Lagerhaltung, Einkauf und Verkauf. Sie eignet sich besonders für kleinere bis mittelständische Unternehmen, die keine umfassende Unternehmenssoftware benötigen.

Ein ERP-System (Enterprise Resource Planning) hingegen ist eine ganzheitliche Lösung, die neben den klassischen Warenwirtschaftsfunktionen auch Bereiche wie Buchhaltung, Personalwesen, Controlling oder Projektmanagement integriert. ERP-Systeme sind in der Regel modular aufgebaut und lassen sich individuell an die Anforderungen eines Unternehmens anpassen.

Warenwirtschaft als Teilbereich eines ERP-Systems

In vielen modernen ERP-Systemen ist die Warenwirtschaft ein integriertes Modul unter vielen. Die WWS-Komponente übernimmt dort weiterhin die Aufgaben der Bestandsführung und der Artikelverwaltung, ist jedoch vernetzt mit anderen Modulen wie Buchhaltung oder Auftragsabwicklung. Dadurch entstehen durchgängige Prozessketten von der Bestellung bis zur Zahlung.

Grenzen und Schnittstellen

Ein eigenständiges Warenwirtschaftssystem stößt dort an seine Grenzen, wo weitere Unternehmensbereiche digital eingebunden werden sollen. Schnittstellen zu Buchhaltungssystemen, Kassensystemen oder E-Commerce-Plattformen sind dann notwendig, verursachen aber Mehraufwand und mögliche Datenbrüche. ERP-Systeme bieten hier den Vorteil, alle Funktionen in einer zentralen Lösung zusammenzuführen und das ohne Medienbrüche oder doppelte Datenpflege.

Typische Einsatzbereiche

Warenwirtschaftssysteme kommen überall dort zum Einsatz, wo Unternehmen mit physischen Produkten arbeiten, also Artikel einkaufen, lagern, verkaufen oder versenden. Die Anforderungen unterscheiden sich je nach Branche, doch das Ziel ist bei allen eine effiziente Verwaltung aller Warenflüsse. Im Folgenden werden typische Einsatzbereiche vorgestellt:

Großhandel & Logistik

Im Großhandel und in der Logistik liegt der Fokus auf der Verwaltung großer Warenmengen, mehrerer Lagerstandorte und komplexer Lieferketten. Ein leistungsfähiges Warenwirtschaftssystem für den Großhandel unterstützt dabei die Verwaltung von Rahmenverträgen, Staffelpreisen, Chargen, Seriennummern und Lieferterminen. Zudem lassen sich Lagerbewegungen in Echtzeit dokumentieren, wodurch Prozesse wie Kommissionierung, Warenausgang und Inventur effizienter ablaufen.

Einzelhandel

Im stationären Einzelhandel dient eine Warenwirtschaft vor allem dazu, den Überblick über das Sortiment, den Lagerbestand und den Verkaufsprozess zu behalten. Es unterstützt bei der Nachbestellung, Preisgestaltung und Etikettierung und ist häufig mit Kassensystemen (POS) verbunden. So können Verkäufe direkt in den Bestand zurückgeführt und automatisiert verarbeitet werden.

Onlinehandel

Im E-Commerce ist eine digitale Warenwirtschaft unverzichtbar, um Artikelbestände in Echtzeit zu pflegen und Bestellungen effizient abzuwickeln. Häufig ist die Warenwirtschaft mit Onlineshop mit weiteren Shop-Systemen, Zahlungsdienstleistern und Versanddienstleistern verknüpft, sodass vom Wareneingang bis zum Versand alles digital gesteuert werden kann. Gerade bei hohem Bestellvolumen profitieren Unternehmen von einer Skalierbarkeit und automatisierten Prozesse.

Produzierendes Gewerbe / Industrie

In der industriellen Fertigung geht es um die Versorgung der Produktion mit Rohstoffen und Zwischenprodukten. Das System verwaltet Lagerbestände, überwacht Materialverbräuche und verknüpft Artikel mit Stücklisten oder Fertigungsaufträgen. Durch Schnittstellen zur Produktionsplanung (PPS) können Fertigungsprozesse eng mit der Materialwirtschaft verzahnt werden. Besonders in mittelständischen Industrieunternehmen ist das WWS ein zentrales Element zur Steuerung der internen Logistik.

Pharma- und Chemiebranche

In pharmazeutischen und chemischen Betrieben gelten strenge Anforderungen an Dokumentation, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit. Eine digitale Warenwirtschaft erfasst hier nicht nur Lagerbewegungen, sondern dokumentiert auch Chargen, Haltbarkeiten und Lagerbedingungen wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Die lückenlose Rückverfolgung entlang der gesamten Lieferkette ist essenziell, um regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Zudem kann das System bei Audits und der Einhaltung von Qualitätssicherungsprozessen unterstützen.

Handwerk & technischer Service

Im Handwerk und im technischen Service dient die Warenwirtschaft vor allem der Verwaltung von Materialien, Werkzeugen und Ersatzteilen. Es unterstützt bei der Beschaffung, der Lagerhaltung sowie der Zuordnung von Material zu bestimmten Aufträgen oder Projekten. Besonders bei mobilen Einsätzen, beispielsweise im Kundendienst, ist die Anbindung mobiler Geräte sinnvoll, um Materialverbräuche direkt vor Ort zu erfassen und Nachbestellungen zu automatisieren.

Lebensmittel- & Getränkebranche

Warenwirtschaftssysteme im Lebensmittelbereich müssen den besonderen Anforderungen verderblicher Ware gerecht werden. Dazu zählen die Verwaltung von Mindesthaltbarkeitsdaten, Chargenrückverfolgung und Lagerbedingungen wie Kühlzonen. Im Getränkegroßhandel spielt zudem die Pfandverwaltung eine Rolle. Die Software hilft, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und gleichzeitig Engpässe oder Überbestände zu vermeiden. Auch bei saisonalen Schwankungen (z.B. zur Grillsaison) unterstützt das System die Bedarfsvorhersage.

Dropshipping-Unternehmen

Dropshipping-Anbieter verwalten oft keine eigenen Lager, müssen aber trotzdem Lagerbestände, Lieferzeiten und Bestellprozesse präzise steuern. Eine Warenwirtschaft dient hier der zentralen Bestandsverwaltung, synchronisiert automatisch die Bestände mit dem Shop-System und stößt bei Kundenbestellung automatisch Lieferprozesse beim Vorlieferanten an. Es ermöglicht zudem Rücksendeprozesse, Rechnungserstellung und statistische Auswertungen trotz dezentraler Lagerhaltung.

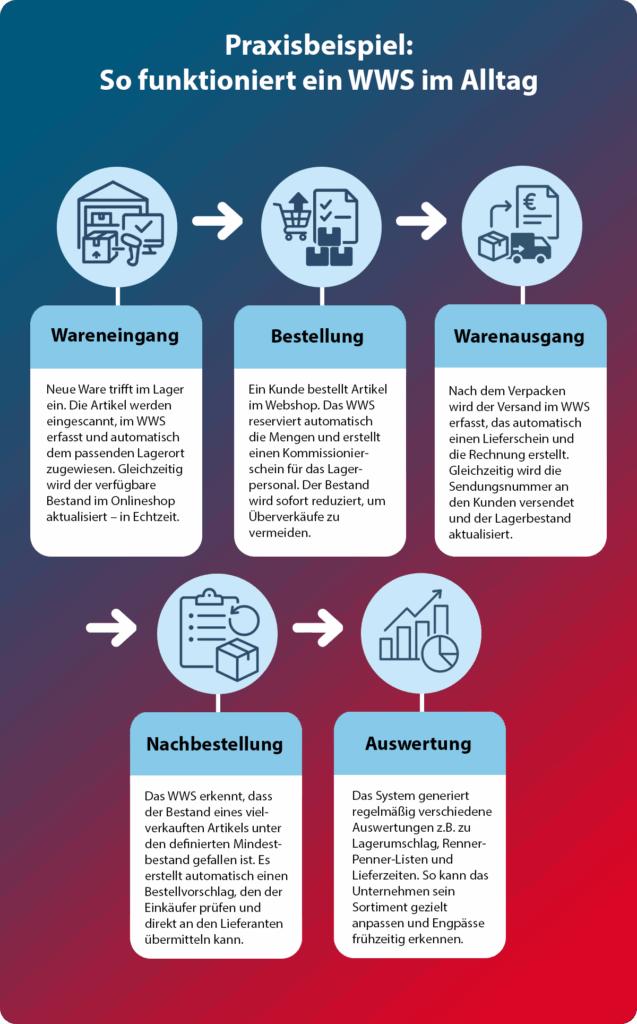

Praxisbeispiel

Zur Veranschaulichung der Funktionsweise eines Warenwirtschaftssystems eignet sich ein Beispiel aus dem E-Commerce, einem Anwendungsbereich mit hohen Anforderungen an die Lager- und Auftragsabwicklung. In solchen Szenarien übernimmt das System die automatisierte Steuerung zahlreicher Prozesse, die zuvor manuell durchgeführt wurden. Dazu zählen etwa die Bestandsaktualisierung, die Belegerstellung sowie die Abwicklung von Ein- und Ausgängen.

FAQ: Warenwirtschaft

Allgemeine Grundlagen der Warenwirtschaft

Was versteht man unter Warenwirtschaft?

Warenwirtschaft bezeichnet die Gesamtheit aller Prozesse, die den Weg von Waren im Unternehmen abbilden: von der Beschaffung über Lagerung bis zum Verkauf. Ziel ist es, Bestände transparent zu steuern, Kosten zu kontrollieren und durch Kennzahlen fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.

Welche Aufgaben hat die Warenwirtschaft in einem Unternehmen?

- Beschaffung planen und die Versorgung mit Waren sicherstellen

- Bestände kontrollieren und Engpässe oder Überbestände vermeiden

- Warenströme koordinieren vom Einkauf über Lagerung bis zum Verkauf

- Kosten überwachen und wirtschaftliche Effizienz sicherstellen

- Kennzahlen analysieren wie Umsatz, Lagerumschlag oder Lieferzeiten

Welche Kennzahlen sind in der Warenwirtschaft besonders wichtig?

- Lagerumschlagshäufigkeit zur Beurteilung, wie schnell Warenbestände verkauft und erneuert werden

- Durchschnittliche Lagerdauer als Maß für Kapitalbindung und Lagerkosten

- Renner-Penner-Analyse zur Identifikation von stark und schwach laufenden Artikeln

- Bestandsgenauigkeit als Kennzahl für die Differenz zwischen Soll- und Ist-Bestand

- Lieferzeiten und Lieferzuverlässigkeit zur Bewertung von Lieferantenleistung und Warenverfügbarkeit

Welche Probleme können in der Warenwirtschaft entstehen?

- Fehlbestände durch ungenaue Bedarfsplanung oder verspätete Bestellungen

- Überbestände mit hohen Lagerkosten und Kapitalbindung

- Unklare Datenlage durch unvollständige oder fehlerhafte Bestandsführung

- Lieferprobleme bei langen Lieferzeiten oder unzuverlässigen Lieferanten

- Ineffiziente Abläufe durch manuelle Prozesse und fehlende Automatisierung

Wie kann man die Warenwirtschaft verbessern?

Durch klare Prozesse und digitale Unterstützung. Hilfreich sind präzise Bedarfsprognosen, die Einführung eines Warenwirtschaftssystems mit automatischer Bestandsführung sowie regelmäßige Auswertungen zentraler Kennzahlen wie Lagerumschlag oder Lieferzeiten. Weitere Faktoren sind eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten und die Schulung von Mitarbeitenden.

Was sind Renner-Penner-Listen?

Renner-Penner-Listen zeigen, welche Artikel sich stark verkaufen („Renner“) und welche kaum nachgefragt werden („Penner“). Sie dienen als Auswertung im Warenwirtschaftssystem, um das Sortiment zu optimieren, Ladenhüter frühzeitig zu erkennen und Bestellungen gezielt zu steuern.

Welche Bedeutung hat eine Warenwirtschaft auf die Preisgestaltung?

In einer Warenwirtschaft liegen Einkaufspreise, Lagerkosten und Margen transparent vor. Auswertungen wie Renner-Penner-Listen helfen, Preise gezielt anzupassen und schwache Artikel schneller abzusetzen. Kennzahlen zu Umsatz, Lagerumschlag und Gewinnspanne liefern die Grundlage, um Preisstrategien zu entwickeln und flexibel auf Marktbedingungen oder Lieferantenkonditionen zu reagieren.

Gibt es Unterschiede in der Warenwirtschaft zwischen Handel und Produktion?

In Handelsunternehmen konzentriert sich die Warenwirtschaft auf Einkauf, Lagerhaltung, Preisgestaltung und schnellen Warenumschlag. Produktionsbetriebe benötigen zusätzlich Funktionen für Materialwirtschaft, Stücklistenverwaltung und Fertigungsplanung. Während im Handel Kennzahlen wie Lagerumschlag und Marge im Vordergrund stehen, spielen in der Produktion Durchlaufzeiten und Auslastung eine zentrale Rolle.

Was ist ein Warenwirtschaftssystem und wofür wird es eingesetzt?

Ein Warenwirtschaftssystem (WWS oder WaWi) ist eine Software, mit der Unternehmen ihren gesamten Warenfluss digital verwalten – vom Einkauf über Lagerung bis hin zu Verkauf und Versand. Es erfasst Bestände, steuert Warenein- und -ausgänge, unterstützt die Auftragsabwicklung und liefert Auswertungen zur Prozessoptimierung. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, Kosten zu senken und Abläufe effizienter zu gestalten. Eingesetzt wird ein WWS u.a. in Einkauf, Lagerverwaltung, Vertrieb, Versand und Controlling.

Was sind die wichtigsten Funktionen eines Warenwirtschaftssystems?

Die wichtigsten Funktionen eines Warenwirtschaftssystems unterstützen Unternehmen dabei, Lager und Warenströme effizient zu steuern. Typische Aufgaben sind:

- Bestandsführung und Lagerverwaltung

- Einkauf und Lieferantenmanagement

- Verkauf und Auftragsabwicklung

- Erfassung und Auswertung von Kennzahlen

- Automatisierung wiederkehrender Prozesse

So sorgt die Warenwirtschaft für Transparenz, Kostenkontrolle und eine bessere Planung.

Wie funktioniert ein Warenwirtschaftssystem in der Praxis?

Ein Warenwirtschaftssystem bildet den gesamten Warenfluss digital ab. Wareneingänge, Verkäufe und Bestände werden automatisch erfasst, sodass Lager und Verkauf immer synchron sind. Typische Schritte sind zum Beispiel die Verbuchung von Wareneingängen, die automatische Aktualisierung von Beständen und die Bereitstellung von Kennzahlen zur Planung.

Welche Vorteile bietet ein Warenwirtschaftssystem für kleine Unternehmen?

Ein Warenwirtschaftssystem hilft kleinen Unternehmen, ihre Abläufe effizient zu organisieren und Ressourcen besser zu nutzen. Wichtige Vorteile sind:

- Transparenz über Lagerbestände und Warenflüsse

- Zeitersparnis durch automatisierte Prozesse

- Verlässliche Kennzahlen für Entscheidungen

- Vermeidung von Fehlbeständen oder Überlagerung

So unterstützt die Warenwirtschaft eine strukturierte und kosteneffiziente Unternehmensführung.

Systemauswahl und Einsatzmöglichkeiten

Ab wann braucht man ein Warenwirtschaftssystem?

Mit dem Wachstum eines Unternehmens nimmt auch die Anzahl an Aufträgen, die internen Abstimmungen und die Häufigkeit sich wiederholender Aufgaben zu. Oft ist dieser Wandel mit Herausforderungen und Problemen verbunden, bei denen ein Warenwirtschaftssystem unterstützen kann.

Anzeichen dafür, dass eine Implementierung sinnvoll sein könnte:

- Ineffizienz: Wenn die Arbeitsabläufe nicht optimal und viele Nachbesserungen nötig sind oder sich bestimmte Aufgaben häufig wiederholen.

- Mangelnder Überblick: Wenn z.B. durch ausgeprägte Silo-Strukturen zu wenig Überblick in den einzelnen Abteilungen herrscht oder das Reporting an die Geschäftsführung verbesserungswürdig ist.

- Zu viele Fehler: Wenn viele Prozesse noch manuell ablaufen und aufgrund von menschlichen Abhängigkeiten und verschiedenen Kompetenzen viele Fehler entstehen.

Weitere Gründe für die Anschaffung sind ein einheitlicher Datenbestand, die Optimierung von Prozessen und die Automatisierung von Arbeitsabläufen. Oftmals wird schon allein deshalb ein Warenwirtschaftsprogramm implementiert, um sich schlichtweg weiterhin im Wettbewerb zu behaupten.

Was kostet ein Warenwirtschaftssystem?

Die Kosten unterscheiden sich je nach Modell und Unternehmensgröße deutlich. Cloud-Systeme rechnen meist pro Nutzer und Monat (ca. 40–170 €) oder alternativ pro Unternehmen mit Auftragskontingent. On-Premise-Systeme erfordern dagegen einmalige Lizenzgebühren pro Nutzer oder Modul (z. B. ab 1.140–2.700 €) sowie jährliche Wartungskosten von rund 15–20 %.

Für die Einrichtung, Schulung und Integration können Kosten von mehreren Tausend Euro anfallen. Die höheren Einstiegskosten bei einem On-Premise-Warenwirtschaftssystem lohnen sich häufig durch volle Datenhoheit, hohe Anpassbarkeit und Unabhängigkeit von der Cloud. Für mittelständische und größere Unternehmen können sie langfristig günstiger sein, da nur noch Wartung statt laufender Nutzergebühren anfällt.

Folgende Kriterien beeinflussen die Kosten eines Warenwirtschaftssystems:

- Benutzeranzahl / Lizenzen

- Funktionsumfang / Anzahl der Module

- Dienstleistungsaufwand (z.B. für die

- Implementierung oder Anpassungen)

- Hosting (z.B. für Server oder Cloud)

- Mitarbeiterschulunge

- Service (z.B. Support, Updates, Wartung)

Lohnt sich ein Warenwirtschaftssystem für mittelständische Unternehmen?

Häufig ist die Antwort: Ja. Denn damit können Unternehmen effizienter arbeiten. Dank automatisierter Prozesse entstehen weniger Kosten. Das gilt insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die kostensensibel agieren und ihre Ressourcen bestmöglich nutzen müssen. Durch die Steigerung der Produktivität rentiert sich die Investition in ein WWS oft schon bei wenigen Mitarbeitenden, sodass ein zeitnaher ROI zu erwarten ist.

Wie findet man das beste Warenwirtschaftsprogramm?

Es gibt eine recht große Auswahl an Systemen. Die Herausforderung liegt darin, jenes zu finden, das am besten zu den individuellen Bedürfnissen passt. Dabei kann eine spezielle ERP-Beratung helfen, bei der Anforderungen entwickelt und Gegebenheiten geprüft und abgeglichen werden. So wählen zum Beispiel Handelsunternehmen aus dem Mittelstand im Idealfall ein System, das hervorragend auf die dort herrschenden warenwirtschaftlichen Prozesse abgestimmt ist.

Eine gute Orientierung zur Qualität – anhand verschiedener Kategorien – bietet zum Beispiel die jährliche Wahl zum ERP-System des Jahres: Für die entsprechenden Auszeichnungen prüft die Jury die verschiedenen ERP-Systeme eingehend. Somit bildet der Award eine wichtige Benchmark, um auf Basis der Testsieger einen schnellen und validen Überblick zu den besten ERP-Systemen zu gewinnen

Was sollte man bei derAuswahl einer Warenwirtschaft beachten?

Auf dem Markt der Warenwirtschaftssysteme gibt es eine Vielzahl von Anbietern mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Stärken. Die passende Software für das eigene Unternehmen zu finden ist nicht einfach. Wichtig ist deshalb, dass vorab klar ist, welche Anforderungen vorliegen.

Die folgenden Fragen können dabei helfen:

- Bietet die Wawi die passenden Funktionen?

- Ist das System für meine Branche geeignet?

- Welche Schnittstellen werden geboten?

- Ist die Software benutzerfreundlich?

- Lässt sich die Software an meine Bedürfnisse anpassen?

- Ist das System skalierbar?

- Wie hoch sind die einmaligen und laufenden Kosten?

- Wie zuverlässig ist der Anbieter?

- Kann der Anbieter passende Referenzen vorweisen?

- Ist eine Cloud- oder On-Premise-Lösung für mich besser geeignet?

Brauche ich als Einzelhändler oder Onlinehändler ein Warenwirtschaftssystem?

Ja, denn ein Warenwirtschaftssystem unterstützt beide Handelsformen, indem es Bestände transparent macht und Abläufe automatisiert. Einzelhändler behalten so den Überblick über Lager und Filialwaren, während Onlinehändler von der direkten Anbindung an Shop und Versand profitieren. In beiden Fällen entstehen mehr Effizienz und verlässliche Kennzahlen für Entscheidungen.

Einzelhändler: Bestände im Laden steuern, Nachbestellungen rechtzeitig auslösen

Onlinehändler: Shop, Lager und Versand automatisch synchronisieren, Überverkäufe vermeiden

Ist ein WWS auch für Dienstleister sinnvoll?

Ein Warenwirtschaftssystem ist für Dienstleister nur dann sinnvoll, wenn ihre Leistungen stark mit Waren verknüpft sind. Typische Beispiele sind Handwerksbetriebe, Reparaturservices oder Dienstleister mit Materialeinsatz. Hier sorgt das System für Übersicht über Bestände, Ersatzteile und Einkaufsvorgänge. Reine Dienstleister ohne Lager profitieren dagegen kaum, da die Warenwirtschaft primär auf Lagerverwaltung und Warenströme ausgerichtet ist.

Welche branchenspezifischen WWS-Lösungen gibt es?

Branchenspezifische Warenwirtschaftssysteme sind auf die Anforderungen einzelner Branchen zugeschnitten. Typische Lösungen sind:

- Einzelhandel: Filialverwaltung, Kassenanbindung, Preis- und Rabattsteuerung

- Onlinehandel: Shop-Schnittstellen, Bestandsabgleich, Versandabwicklung

- Handwerk und Dienstleistung: Materialverwaltung, Projekt- und Auftragssteuerung

- Großhandel und Industrie: Mehrlagerverwaltung, Chargen- und Seriennummernkontrolle, umfangreiche Kennzahlen

So ermöglicht die Warenwirtschaft eine passgenaue Abbildung branchenspezifischer Prozesse.

Wie wähle ich das richtige Warenwirtschaftssystem für mein Unternehmen aus?

Das richtige Warenwirtschaftssystem wird nach den individuellen Anforderungen des Unternehmens ausgewählt. Wichtige Kriterien sind:

- Größe und Struktur des Betriebs (Einzelhandel, Onlinehandel, Dienstleistung, Industrie)

- Anzahl der Lagerstandorte und Artikel

- Notwendige Schnittstellen zu Shop, Kasse oder Buchhaltung

- Funktionsumfang wie Bestandsführung, Reporting oder Automatisierung

- Skalierbarkeit und Kosten der Software

Eine klare Analyse der Geschäftsprozesse ist die Basis für die Auswahl.

Technische Aspekte und Systembetrieb

Was kostet ein Warenwirtschaftssystem?

Die Kosten unterscheiden sich je nach Modell und Unternehmensgröße deutlich. Cloud-Systeme rechnen meist pro Nutzer und Monat (ca. 40–170 €) oder alternativ pro Unternehmen mit Auftragskontingent. On-Premise-Systeme erfordern dagegen einmalige Lizenzgebühren pro Nutzer oder Modul (z. B. ab 1.140–2.700 €) sowie jährliche Wartungskosten von rund 15–20 %.

Für die Einrichtung, Schulung und Integration können Kosten von mehreren Tausend Euro anfallen. Die höheren Einstiegskosten bei einem On-Premise-Warenwirtschaftssystem lohnen sich häufig durch volle Datenhoheit, hohe Anpassbarkeit und Unabhängigkeit von der Cloud. Für mittelständische und größere Unternehmen können sie langfristig günstiger sein, da nur noch Wartung statt laufender Nutzergebühren anfällt.

Gibt es kostenlose Warenwirtschaftssysteme?

Ja, gibt es, meist als Open-Source-Software oder stark eingeschränkte Free-Versionen. Sie ermöglichen Basisfunktionen wie Lagerverwaltung, Artikelstammdaten und einfache Auswertungen. Für kleine Unternehmen oder zum Einstieg sind sie geeignet, doch fehlen oft Support, Schnittstellen und erweiterte Funktionen, die in professionellen Warenwirtschaftssystemen wichtig sind.

Was ist besser: Cloud-WWS oder lokale Installation (On-Premise)?

Cloud-Warenwirtschaftssysteme sind flexibel, schnell einsatzbereit und verursachen kalkulierbare monatliche Kosten pro Nutzer. On-Premise-Systeme bieten dagegen volle Datenhoheit, hohe Anpassbarkeit und können bei vielen Nutzern langfristig günstiger sein, wenn nur Wartungskosten statt steigender Abogebühren anfallen.

Wie lange dauert die Einführung eines Warenwirtschaftssystems?

Einfache Systeme sind innerhalb weniger Tage einsatzbereit. Komplexe oder individuell konfigurierte Lösungen benötigen Wochen bis Monate – inklusive Datenübernahme, Tests und Schulung.

Die Einführung eines Warenwirtschaftssystems richtet sich nach der Unternehmensgröße und Komplexität der Prozesse. Entscheidend sind Datenmigration, Prozessanalyse und die Einbindung der Mitarbeiter.

Wie sicher sind cloudbasierte Warenwirtschaftssysteme?

Daten in cloudbasierten Warenwirtschaftssystemen werden meist verschlüsselt übertragen, mehrfach gesichert und nach internationalen Standards wie ISO 27001 verarbeitet. Risiken bestehen vor allem bei Internetabhängigkeit und schwachen internen Passwortrichtlinien, sodass auch organisatorische Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen entscheidend sind.

Funktionale Erweiterung und Systemintegration

Welche Schnittstellen sind für ein WWS wichtig (z.B. Online-Shop, Buchhaltung)?

- Online-Shops und Marktplätze für Bestands- und Auftragsabgleich

- Buchhaltungssysteme zur Übergabe von Rechnungen und Zahlungen

- Kassensysteme (POS) für Verkäufe im stationären Handel

- Logistik- und Versanddienstleister für Etiketten und Tracking

- CRM-Systeme für Kunden- und Umsatzdaten

Wie lässt sich ein WWS mit meinem Webshop verbinden (Shopify, WooCommerce etc.)?

Die Anbindung eines Warenwirtschaftssystems an einen Webshop erfolgt in der Praxis über Schnittstellen, Plugins oder APIs. Standardlösungen ermöglichen den direkten Austausch von Beständen und Bestellungen, während Integrationsplattformen wie Zapier mehrere Systeme gleichzeitig verbinden. Viele Anbieter stellen zudem eigene ERP-Connectoren für Shopify, WooCommerce oder Shopware bereit, die eine Echtzeit-Synchronisation von Lager, Artikeln und Kundendaten sicherstellen.

Gibt es WWS-Lösungen speziell für Amazon- oder eBay-Händler?

Viele Warenwirtschaftssysteme enthalten Schnittstellen zu Amazon und eBay, über die Bestände, Artikel und Bestellungen automatisch synchronisiert werden. Reine Speziallösungen nur für diese Marktplätze sind selten, da gängige Systeme Multichannel-Funktionen bieten und neben Amazon oder eBay auch weitere Shops, Marktplätze und Logistikpartner integrieren.

Wie kann ich mein altes Warenwirtschaftssystem ablösen oder migrieren?

Die Migration auf ein neues Warenwirtschaftssystem erfordert mehr als nur die Einführung, da bestehende Strukturen und Altdaten berücksichtigt werden müssen. Vor allem die Datenbereinigung (Duplikate, fehlerhafte Artikelstammdaten), die Abbildung individueller Prozesse und die Schnittstellenmigration zu Shops, Buchhaltung oder Logistik sind entscheidend. Ein stufenweiser Übergang mit Testumgebungen, Parallelbetrieb und klar definiertem Migrationsplan reduziert Ausfallrisiken und sichert die Datenqualität im neuen System. Viele Anbieter unterstützen den Migrationsprozess technisch oder mit Importhilfen.

Welche rechtlichen Anforderungen muss ein WWS erfüllen (z.B. GoBD)?

- Export- und Zollrecht: verpflichtend für international tätige Unternehmen, z. B. ATLAS-Anbindung oder Intrastat-Meldungen

- ZUGFeRD/XRechnung: vorgeschrieben bei Geschäften mit öffentlichen Auftraggebern in Deutschland und der EU

- Branchenspezifische Vorgaben: gelten nur in bestimmten Bereichen, z. B. Nachweisführung nach Arzneimittelgesetz oder Chargen- und Seriennummernverwaltung in Pharma und Lebensmittelindustrie

- GoBD: verpflichtend für alle Unternehmen in Deutschland bei digitaler Buchführung und Archivierung

- HGB/Abgabenordnung: allgemeine Aufbewahrungsfristen von 6–10 Jahren für Belege und Geschäftsdaten

- DSGVO: europaweit verbindlich für den Umgang mit personenbezogenen Daten

- UStG: Pflichtangaben auf Rechnungen, auch für elektronische Rechnungen

- KassenSichV: nur relevant bei Nutzung eines Kassensystems, inkl. zertifizierter technischer Sicherheitseinrichtun

Wie funktioniert die automatische Nachbestellung im WWS?

Das System erkennt Mindestbestände und erstellt Bestellvorschläge basierend auf Verbrauch, Lieferzeit und Lagerreichweite. Diese können automatisch oder manuell ausgelöst werden.

Kann ein Warenwirtschaftssystem bei der Inventur helfen?

Ja! Digitale Erfassung per Barcode-Scanner oder App erleichtert die Inventur und reduziert Fehler. Das Warenwirtschaftssystem gleicht die gezählten Mengen automatisch mit den Soll-Beständen ab und erstellt Abweichungsberichte sowie revisionssichere Protokolle für die Dokumentation.

Wie oft sollte man die Lagerbestände im WWS aktualisieren oder prüfen?

Bestände sollten laufend gepflegt und bei jeder Warenbewegung automatisch aktualisiert werden. Automatische Bestandsaktualisierungen erfolgen im Warenwirtschaftssystem in Echtzeit, sobald Wareneingänge, Verkäufe oder Retouren verbucht werden. Zusätzlich sind regelmäßige Prüfungen wichtig: viele Unternehmen setzen auf tägliche Abgleiche, monatliche Stichproben und eine vollständige Inventur mindestens einmal jährlich. Diese Kombination stellt sicher, dass Bestände korrekt bleiben und Abweichungen frühzeitig erkannt werden.

ALPHAPLAN Warenwirtschaft für den Mittelstand

- Warenwirtschaft mit CRM, Webshop & Rechnungswesen

- Umfangreiche Handelsfunktionen & nahtlose Erweiterbarkeit

- Hohe Effizienz, flexible Individualisierung & intuitive Bedienung